SE(システムエンジニア)とは、一言で言うと企業・組織で必要となったシステムを請け負って開発するITエンジニアのことです。

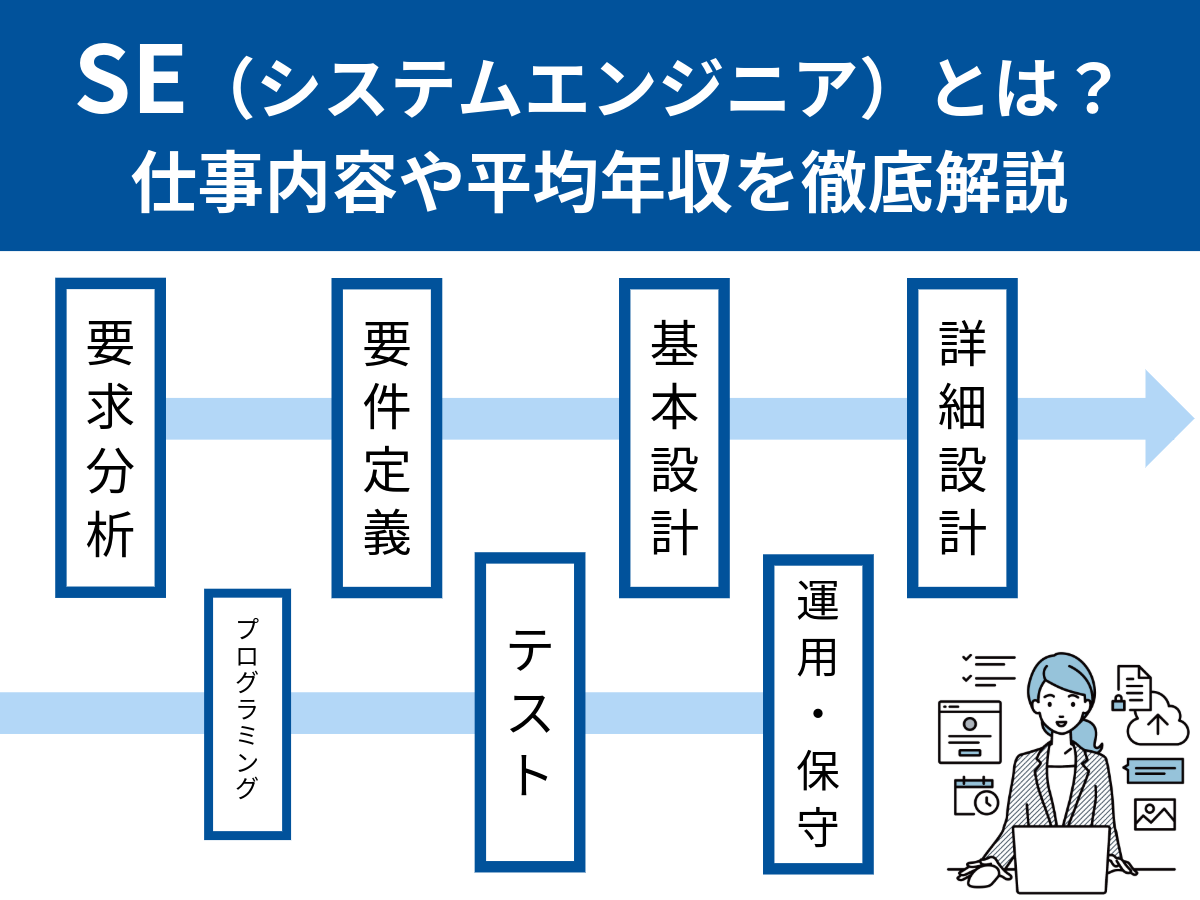

具体的な仕事として、要求分析・要件定義・システム設計(外部設計、内部設計、基本設計、詳細設計)・開発(プログラミング、製造)・テスト・導入・保守・管理・QA対応などがあります。

企業や自治体が業務のDX化を進める中で、ITシステムの設計・開発・運用を担うSEの需要が急速に高まっているため、近年は注目度の高い職種となっています。

本記事ではSEとは何か興味のある方にわかりやすく、SEの仕事内容や年収、他のIT系職種との違いについても紹介していますのでぜひご一読ください。

目次

SE(システムエンジニア)とは?

SEとは「システムエンジニア(System Engineer)」の略であり、顧客が要望するコンピュータシステムを設計・開発・運用するITエンジニアを指します。

依頼主であるクライアントと対話し、求めているITシステムの要件を具体化し、それを実現するための提案やサーバーの手配、プログラムの構築、導入支援を行う担当者となります。

そのため、ITエンジニアとしての幅広い知識やスキルはもちろん、お客様と費用・スケジュール仕様の調整における折衝も行うため高いコミュニケーション能力が求められます。

SEになる人はまず、製造工程と呼ばれるプログラミングやテスト工程からキャリアがはじまり、徐々に上流工程と呼ばれる設計や要件定義といった工程を担当しながらキャリアアップしていきます。

幅広いスキルを段階的に身につけていくことができるため、学習や成長、挑戦といったことが好きな方には面白い仕事と言えます。

SE(システムエンジニア)の仕事内容

上述したとおり、プログラミングやテストからキャリアがスタートし、徐々に設計や要件定義、プロジェクトマネジメントといった役割を担当するようになります。

そのため、SEの仕事は工程で分けると理解しやすいでしょう。

SEの仕事ではウォーターフォールと呼ばれる開発プロセスが現在でも採用されています。

アジャイルも注目されていますが、費用対効果を強く求める経営者が多く、納品物・納期・費用が明確なウォーターフォールモデルの開発が主流です。

ウォーターフォールモデルの工程は順に下記ようになります。

- 要求分析・要件定義

- システム設計(外部設計、内部設計、基本設計、詳細設計)

- 開発(プログラミング、製造)

- テスト

- 導入

- 保守・管理・QA対応

これらの工程の一つ一つを理解することでSEの仕事内容が理解できるでしょう。

要求分析・要件定義

要件定義とは顧客が求める要件(経営課題解決の施策、事業場の戦略、機能)から、作るべきシステムの要件と取りまとめる仕事です。

具体的には

- どんな部署が利用するのか?

- どんな役割が利用するのか?

- どのような使い方をするのか?

- 現状はどのように業務をしているのか?

といったことを整理していき、作るべきシステムをまとめます。

この工程でミスをすると

- 予定外の機能が必要になる可能性がある

- 他の機能との辻褄が合わなくなって作り直し

といった大問題が発生する可能性もあります。

失敗プロジェクトの大半はこの要件定義で生じると言われています。

つまりプロジェクトの成功は要件定義にかかっています。

そのためSIerによっては要件定義だけ別プロジェクトにすることもあります。

責任重大な要件定義は経験豊かなベテランが行う工程です。

中堅企業では早くて入社3年くらい経たないと任せてもらえない工程となります。

設計(外部設計、内部設計、基本設計、詳細設計

要件定義で定義したシステムを実現するシステムの設計を行います。

設計の工程は規模によりますが、基本設計・詳細設計など2工程に分けて行うケースが多いです

ほかには外部設計・内部設計などと呼ぶことがありますが、プロジェクトやSIerによって呼び名が違います。

設計書も規模や内容に応じてフォーマットがバラバラです。

本来は表計算として使うExcelのセルを方眼紙のように取り扱う「Excel方眼紙」と呼ばれる設計書が多いです。

設計工程をプログラミングスキルのないSEが担当すると開発工程でプログラマが困ります。

そのためシステムエンジニアを目指す方はぜひ開発力を最初につけましょう。

設計書を書くのがこの設計工程だと思われがちですが、実はテスト仕様書を作るのもこの工程です。

テスト仕様書は「設計書どおり作ったらこのような動きになる」といった検証項目をすべて記載したドキュメントとなります。

開発(プログラミング、製造)

いわゆるプログラミングをしながらシステムを組み上げていくフェーズです。

設計書をもとにプログラミングをしていきます。

プロジェクトの規模によっては自分でプログラミングをすることがありますが、たいていはプログラマに依頼することになります。

SEとプログラマーの待遇は大きく違うため、進路を間違えると苦労することになります。

新卒や未経験からの転職者は、まずこのプログラミング工程から覚えることになります。

テスト(試験、検証)

作ったシステムが実際に動くかどうかをテストして、品質を上げていきます。

ユーザーがどのように使うのかを想定した膨大なパターンのテストを行い、バグが出ればプログラマーに直してもらいます。

テストは個別の機能ごとにテストする「単体テスト」、各機能を組み合わせた状態でテストする「結合テスト」に分かれ、それぞれでバグが発生しないようにしていきます。

人の作業にミスはつきものです。

つまり必ず不具合はあります。

不具合が多いと問題ですが、まったく不具合を検出できないことも問題です。

このような統計的な問題も取扱つつテスト工程を進めます。

ちなみに、一般的にリリース後1年間は瑕疵対応(かしたいおう)で不具合を無償対応します。

導入

出来上がったシステムを顧客に納品することを「導入」と呼びます。

実際に顧客の社内システムにインストールして使える状態にします。

ここまでくれば、プロジェクトは完了ということになります。

保守・管理

導入後も保守・管理も行うことがあります。

コンビニの商品管理システムなど、システム停止が致命的な顧客がいるためトラブル防止・対応のために保守・管理業務をすることもあります。

また長期での開発を前提にしている場合は機能追加、機能改善なども行っていく必要があります。

プログラマーと違って実に幅広い業務をこなしていることを理解できれば大丈夫でしょう。

SE(システムエンジニア)とプログラマーの違い

プログラマーとSEの違いって分かりますか?

しっかり理解していないと年収やキャリアに大きな差が出ます。

「SEになりたい!」と言っている就活生も理解できていない方が多いでが、必ず理解してください。

SEはシステム構築するすべての工程を担当します。

一方で、プログラマーは開発工程(プログラミング工程)が中心です。

工程と担当を表で表現すると下記のようになります。

| システム構築の工程 | SEの担当工程 | プログラマーの担当工程 |

|---|---|---|

| 要件定義 | ○ | – |

| 設計 | ○ | △(一部担当) |

| 開発(プログラミング) | △(一部担当) | ○ |

| テスト(検証/試験) | △(一部担当) | ○ |

| 導入 | ○ | – |

注目していただきたい点は「SEは全ての工程を担当しプログラマーに指示をする立場である」という点です。

つまり、権限や年収などでは「SE>プログラマー」という形になります。

ちなみにSEでもプログラミングは担当します。

「プログラミング以外はしたくない!」という方以外はSEを選ぶことをおすすめします。

ちなみに上記の違いはシステム受託開発(SIer)の業界の関係です。

Webサービスを運営する企業(Web系)とはプログラマーへの評価が違うため注意してください。

気になる方は下記もご覧ください。

SE(システムエンジニア)とWEBエンジニアの違い

Webサイトを活用した自社事業のWebプログラマーを「Webエンジニア」と呼びます。

具体的には、楽天やFacebook、リクナビなどのWebサービスを開発しているエンジニアを指します。

SEとの違いは開発対象が「自社事業であるか」「インターネットを利用したシステムであるか」という違いです。

大した違いないように聞こえるかもしれませんが、両者は似て非なるもので、業務内容、使っている用語も異なります。

SEはスケジュール管理・品質管理などを求められる一方、Webエンジニアは売上・使い勝手の良さ・スピードを求められます。

SE(システムエンジニア)に向いている人

どんな人がSEに向いているのでしょうか。

具体的には以下のような人にSEは向いていると言えます。

- 論理的思考ができる人

- 探求心があり、学習意欲が高い人

- コミュニケーション能力が高い人

ひとつずつ解説します。

論理的思考ができる人

システムの設計・開発には論理的思考が必要となります。

クライアントの希望を正しく分析し、最適な方法で解決策を導き出すことがSEに求められるためです。

スケジュールの策定においても、細分化された工程において具体的にどれくらいの時間が必要なのかなど分析し検討します。

SEのほとんどの仕事において、論理的思考は武器となるでしょう。

探求心があり、学習意欲が高い人

基本的にSEというのは仕事中に自分の分からない問題にたくさんぶつかることになります。

そのため、自分で調べる力がない人は難しいと言えるでしょう。

Googleなどを駆使して自分で調べる力がある人はSEに向いているといえるでしょう。

新しい技術に興味を持っていること、どんどん新しいことに挑戦することのできることが大切です。

日々進化するIT技術に常にアンテナを張っておかないと、顧客に的確な提案ができない、話ができないということが起こってしまいます。

ITについて興味をもって勉強できるのも大切な要素です。

コミュニケーション能力が高い人

SEの仕事はクライアントから的確にニーズをヒアリングする必要があるため、コミュニケーション能力が必要となります。

クライアント以外にも、チーム内での進捗管理や情報の共有も重要な作業となります。

コミュニケーション不足から仕様の認識に齟齬が生まれミスにつながれば、質の高いシステムを納期までに開発することに支障が出てしまうためです。

クライアント・チーム内での信頼関係のためにもコミュニケーション能力は重要と言えるでしょう。

SE(システムエンジニア)の将来性

SEの将来性は、引き続き大きな需要があると考えられます。

現在、IT業界は深刻な人手不足と言われており、現時点で17万人の人手が不足、2030年には79万人が不足すると言われています。

DXニーズや感染症による非対面化により、技術者が足りず大手SIerの経営課題ともなっています。

参考:自社開発企業・SIer勤務のITエンジニア採用担当者に聞く採用の実態

そのため、新しいIT技術者の育成が国家レベルで急務となっている状態です。

これは2020年以降に小学生の授業に「プログラミング」が導入されたことからもわかると思います。

今後も成長をし続けるとされており、現代ではすべての企業、個人レベルでITは必須産業であり、この産業が急速に廃れるとは考えられません。

以上のことからも、しっかりとしたスキルを持っていればSEの仕事がなくて職にあぶれるということはないと言えるでしょう。

SE(システムエンジニア)のキャリアパス

SEのキャリアパスを見ていきましょう。一般的なSEは管理職を目指して行くことになります。

具体的には以下の順番が一般的でしょう。

- SE

- プロジェクトリーダー・プロジェクトマネージャー

- 課長・部長

順に説明していきます。

SE(システムエンジニア)

上述しているとおり、システム構築を行っていくために必要な知識・技術を持ち合わせたシステム構築のプロフェッショナルです。

システム開発は機能ごとにチームに分かれることが多く、各SEは自分のチームの機能設計、スケジュール管理などを担当することになります。

プロジェクトリーダー・プロジェクトマネージャー

プロジェクトリーダーは略してPLと呼ばれることが多いです。

同様にプロジェクトマネージャーはPMと略されます。

正直なところ、両者の違いを明確に切り分けることのできるSEはあまりいないでしょう。

両者は単純に役職として上か下かで見られることが多く、PL<PMという図式になっているだけで、やっていることは大して変わらないという会社、現場は少なくありません。

とはいえ、正確に言えば両者は別の役職であり、仕事内容も異なります。

PLというのはリーダーとしてプロジェクトを引っ張る存在です。

プロジェクトが円滑に進むために顧客と意識合わせを行い、プロジェクトメンバーのモチベーションを維持・管理し、さまざまな問題を解決しながらプロジェクトが無事に着地できるように舵取りを行います。

対して、PMは名前の通りマネージャー(管理)の仕事がメインとなります。

プロジェクトに必要なメンバーを選定、スケジュールに遅れがないのかを管理、予算に大してコストが増大していないかをチェックするなどのマネージメントを行っていきます。

PLがプロジェクトの「過程」を管理する役職であるならば、PMは「結果」を管理する役職ということもできるでしょう。

課長・部長

PMが一つのプロジェクトを管理するのに対し、課長や部長は一人で複数のプロジェクトを掛け持ちで管理することになります。

そのため、マネージメントする範囲はそれだけ増大していきます。

各PMからの問題点を吸い上げ、それに必要な対策を講じたり、プロジェクトを成功させた後に顧客から次の受注を引き出すための根回しをしたり、より高度な意思決定をしていくことになります。

SIer規模によって変わるSE(システムエンジニア)の業務内容

一言でSEと言っても、所属する企業の規模によって業務内容は大きく変わります。

特に、SIerは会社の規模によって大手・中堅・零細と分かれており、業務内容も細分化されていきます。

SIerとは、個別の機能を一つのシステムに構築する「System Integration(システム・インテグレーション)」に「~する人」の「er」をつけた言葉で、いわゆるシステム制作会社のことを指します。

SIerについて詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

日本のIT業界は大手SIerが受注した仕事をそれぞれ中堅企業に下請け、中堅企業が零細企業に孫請けというピラミッド型の受注構造になっており、大手と中堅・零細企業では業務内容に違いが出ているのが実情です。

企業規模によって仕事内容を詳しく解説していきます。

大手SEの仕事内容

受注元である大手企業のSEは、これまで説明してきたようなSE本来の業務が多いです。

管理業務がメインとなり、プログラムを書くケースはあまりないと言えるでしょう。

そのため、大手のSEの中にはプログラムがほとんど書けないという人も存在します。

中堅企業の仕事内容

中堅企業はプログラミングも書きつつ、さらに孫請け企業の管理もする必要があります。

また、役職も比較的はっきりと分かれているのでPM・PL・一般SE・プログラマーとしっかりとプロジェクトチームを組める組織体制になっています。

そのため、設計から開発、テストといった開発現場の最前線になることも少なくありません。

零細企業の仕事内容

基本的には大手・中堅企業からの発注によって開発現場に増員メンバーとして「派遣」されるのが零細企業のSEになります。

そのため、1つのプロジェクトに1人~数人で派遣され、プロジェクトが終わればまた別のプロジェクトへ移動ということが多くなります。

零細企業だけで大型のシステムは組めないのでどうしても派遣的な役割が多くなるのが実情です。

業務内容としてはプログラマー的な役割が多く、設計から関われるようになるためには、長く付き合って信頼を勝ち取ってからからになります。

このように、同じSEでも企業規模によって業務内容がかなり変わってきます。

より大規模なシステム構築に関わりたいのであれば大手、プログラミングスキルも身につけたいのであれば中堅企業に勤めるのも一つの選択肢になるといえます。

零細企業はベンチャーのように大きな野心を持つところもあるので一概には悪いとは言えませんが、就労規則が緩いいわゆる「ブラック」なところも多く、あまりオススメはできません。

SEはきつさは会社・プロジェクト次第

「SEはきついですか?」と、よく聞かれます。

実際、SEの過労死がニュースになったりもしています。

7年の経験をお伝えすると会社やプロジェクト次第です。

ブラック企業に入れば毎日終電という方もいます。ほんとに奴隷のような働き方になります。

このようなことを皮肉を込めて「IT土方」や「デジタル土方」と呼ばれます。

逆にホワイトな企業に入れば残業代は全て出まし、残業は少ししかありません。

残業するほど残業代の支払いで利益が少なくなり会社の経営が苦しくなるからです。

「SEできつい思いをしたくない!」という方は残業代が全て支給される企業に応募しましょう。

探し方は転職エージェントに相談することが一番です。

「ホワイト企業のSIerがいいです」と言って探してもらいましょう。

ある程度の専門知識が必要ですので、IT特化で求人が豊富なマイナビIT AGENTあたりがおすすめです。

ただし、全く残業がない企業はかなり少ないでしょう。残業が大嫌いな人にはSEはおすすめできません。

SEになる前に技術力をつけるべき3つの理由

事前に技術力を付けておくとさまざまなメリットがあります。

ここでは大きな理由を3つご紹介していきます。

新卒研修では開発力に不安が残る

一般的には新卒枠で入社した社員には新卒研修が用意されているので、そこでまったくの未経験だった人も最低限の知識とスキルを身につけることが可能です。

しかし、数ヶ月程度の研修だけではどうしても現場で戦力として活躍できるだけのスキルは期待できません。

後述しますが、即戦力でないと配属の希望も通りにくくなります。

そこで、事前にスクールでスキルを身につけておくことで、同期よりも一歩前に出ることが可能です。

おすすめはDMM WEBCAMP エンジニア転職です。

スキルは一生ものの資産です。スタートダッシュで大きな差が開きますので積極的に活用しましょう。

開発できる人は配属の希望が通りやすい

あらかじめ、自分が得意なスキルを身につけておくと、その言語を取り扱っているプロジェクトなどへの配属が通りやすいことがあります。

とくに、自分のなかでキャリアパスを描けている人は希望する配属先で技術力を磨いていくことができるようになります。

3ヶ月で開発力がつかない人は技術力が不要な業務となる

新卒研修を受けてもなかなか開発力がつかない人もいます。

そういう人は開発の最前線ではなく、運用・保守などに回されてしまう可能性があります。

運用・保守の仕事に回ってしまうと最初は覚えることはありますが、一定のレベルに達してしまうとそれ以上覚えることはなくなってきてしまいます。

するとスキルアップや実績を積むことができなくなり、自分の市場価値を高めることが困難になってしまいます。

スキルを身に付けてから転職するならスクールがおすすめ

SEを目指す前にスキルを身に付けるのも良い方法です。

プログラミングスクールの中には転職・就職を保証してくれるスクールも存在します。

そういったところはカリキュラムに絶対の自信を持っており、高い確率でスキルを身につけることが可能です。

オススメのスクールはDMM WEBCAMP エンジニア転職、テックキャンプ エンジニア転職、プログラマカレッジの3つです。

DMM WEBCAMP エンジニア転職は「転職保証」があるプログラミングスクールです。

「ITエンジニアになりたい!」という方はスクールを卒業するだけでは意味がありませんので、就職・転職までサポートしてもらえるスクールを選ぶと良いでしょう。

3ヶ月間で実務に近い実戦形式のカリキュラムで、現場でも貢献できる技術が身につきます。

とくに、好きな時間に何時間でも通い放題というのは魅力的です。

自分が納得するまで好きなだけスクールを利用でき、さらに卒業後の3ヶ月間は就職・転職の手厚いサポートも受けられます。

>DMM WEBCAMP エンジニア転職はこちら

テックキャンプ エンジニア転職も転職できなければ全額返金があるスクールです。

学習をやりきった完了率は94%と、ほとんどの方が学習をやりきっています。転職成功率も98%なので「スクールに通って効果でるか不安」という方はぜひチェックしてみましょう。

ちなみに30代を超えた方でも対応してもらえます。中には40代からの挑戦で成功した人がいますので「絶対ITエンジニアになる」という方は必ず相談してみましょう。

>テックキャンプ エンジニア転職はこちら

すべての受講料が一切無料というのがプログラマカレッジの特徴です。

実際にプログラミングスキルを身につけられるように、WEBサイトやアプリを制作して行くことができるので実践的なスキルが身につきます。

また、就職サポートもばっちりついているので、スキルを磨いた後に優良企業へ就職・転職することが可能です。就職率は脅威の95%というのがレベルの高さを物語っています。

>プログラマカレッジはこちら

まとめ

同じSEといっても大手・中堅・零細企業で業務内容は異なるので、自分の目指す形で働くことを優先させてください。

年収が良いということだけで大手に進んでしまうと理想とのギャップに苦しむ可能性もあります。

また、SEというと難しい職業のように見えるかもしれませんが、意外と文系や未経験の方でも始めることができるのです。

大切なのは「意欲」だと思います。これが不足しているとSEになってからぶつかるさまざまな問題を乗り越えることは難しいでしょう。

効率的にSEになるにはプログラミングスクールや転職エージェントを利用しながらスキルを身につけてSEになるのがおすすめです。

そのほうがより理想のキャリアパスを進むことができるでしょう。